定义

轨底坡 rail cant

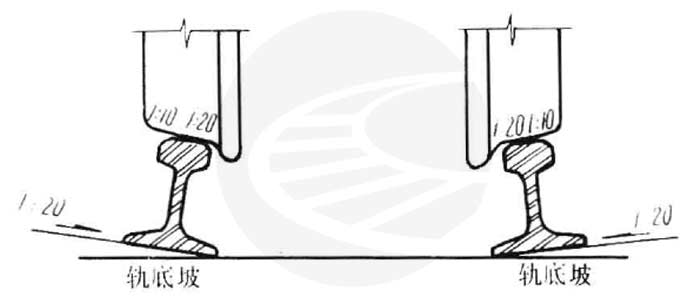

钢轨底面相对于轨枕顶面(混凝土枕为轨枕中部的上表面)向轨道内侧的倾斜度。󠄐󠅅󠄹󠄴󠄪󠄾󠅟󠅤󠄐󠄼󠅟󠅗󠅙󠅞󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮󠇘󠆭󠆘󠇙󠆝󠅵󠇗󠆭󠆁󠄐󠇗󠅹󠅸󠇖󠆍󠅳󠇖󠅹󠅰󠇖󠆌󠅹󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮

1/20轨底坡示意图

轨底坡的目的是使钢轨踏面与车轮踏面相适应。车轮踏面约为1:20的圆锥形,经过磨耗成为接近于1:40的坡度。因此我国根据运用经验,现在规定轨底坡为1:40。

轨底坡的作用

轨底坡取值适当,能使轮轨接触集中于轨顶及车轮踏面的中部,钢轨轴心受力,横向偏压受力较小,轨腰部位产生的附加弯曲应力较小,提高钢轨的横向稳定性。

适当的轨底坡使轮轨接触面最大,一方面降低接触应力,减少轮轨疲劳损伤,提高轮轨使用寿命,并使列车运行更稳定;另一方面还可增大牵引黏着力,获得最佳的运行效率。󠄐󠅅󠄹󠄴󠄪󠄾󠅟󠅤󠄐󠄼󠅟󠅗󠅙󠅞󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮󠇘󠆭󠆘󠇙󠆝󠅵󠇗󠆭󠆁󠄐󠇗󠅹󠅸󠇖󠆍󠅳󠇖󠅹󠅰󠇖󠆌󠅹󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮

轨底坡取值适当,还可减轻轨头及轮踏面不均匀磨耗,减少钢轨打磨量及镟轮成本,延长钢轨及车轮使用寿命;减少钢轨旁侧因磨耗产生的铁屑,使轨道结构更干净,减少杂散电流。可见,轨底坡的合理取值对城市轨道交通工程的运营具有综合效益,故轨底坡是轨道系统设计的重要参数之一。󠄐󠅅󠄹󠄴󠄪󠄾󠅟󠅤󠄐󠄼󠅟󠅗󠅙󠅞󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮󠇘󠆭󠆘󠇙󠆝󠅵󠇗󠆭󠆁󠄐󠇗󠅹󠅸󠇖󠆍󠅳󠇖󠅹󠅰󠇖󠆌󠅹󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮

轨底坡重要性

列车的运行依靠轮轨之间的相互作用,而轮轨间的疲劳和磨损是铁路运输中耗资最大的一个问题。随着列车提速和重载牵引的开展,轮轨磨损和疲劳加剧,这种趋势是必然的。但是,通过人为的努力,可以将这种磨损和疲劳减缓并降低到最低程度。导致车轮及钢轨出现磨损和疲劳的原因很复杂。轮轨之间的几何条件是影响磨损和疲劳的重要因素之一,这是由于钢轨及车轮的接触表面形状直接决定轮轨接触应力的大小。轮轨接触、磨损和疲劳是十分复杂的过程,合理设置轮轨各种几何参数,可以在一定程度上减缓轮轨的磨损和疲劳。其中轨底坡的设置对降低轮轨横向力和冲角、改善轮轨接触条件,从而减缓钢轨侧磨和疲劳是至关重要的。

轨底坡的变迁

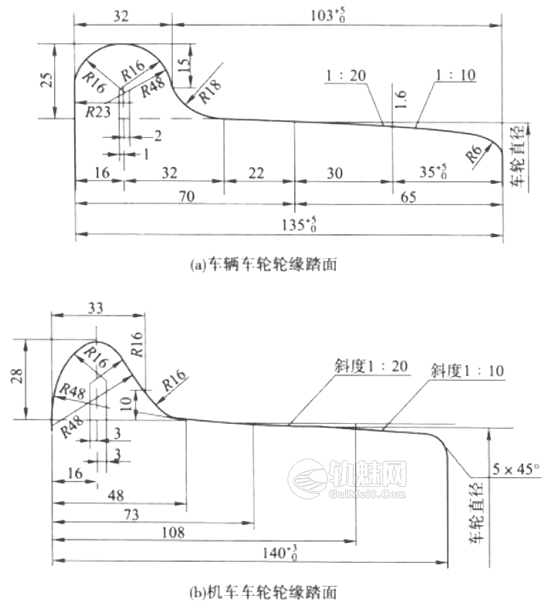

为了使机车车辆轮对在线路两股钢轨上运行灵活、平稳,并且能顺利地通过直线,曲线和道岔,车轮踏面均有一定的锥度。我国铁路早期车轮具有1/20和1/10斜坡的锥形踏面,如图1所示。

图1 20世纪80年代前车轮踏面示意(单位:mm)

车轮在运行中轮踏面与钢轨顶面主要接触部分是1/20斜度范围,1/10斜度踏面只在小半径曲线上与轨顶接触。

我国铁路在1965年以前把轨底坡定为1/20。但在机车车辆的动力作用下,轨道被弹性挤开,轨枕产生挠曲和弹性压缩,加上垫板与轨枕不密贴、道钉的扣压力不足等因素,实际轨底坡与原设轨底坡有较大的出入。另外车轮踏面经过一段时间的磨耗后,原来1/20的斜面也接近1/40的坡度。所以1965年以后,把轨底坡改为1/40。1965年以前生产的钢轨垫板和混凝土轨枕承轨槽的坡度均为1/20,1965年以后随着轨底坡的改变,也把垫板和承轨槽的坡度改为1/40。󠄐󠅅󠄹󠄴󠄪󠄾󠅟󠅤󠄐󠄼󠅟󠅗󠅙󠅞󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮󠇘󠆭󠆘󠇙󠆝󠅵󠇗󠆭󠆁󠄐󠇗󠅹󠅸󠇖󠆍󠅳󠇖󠅹󠅰󠇖󠆌󠅹󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮

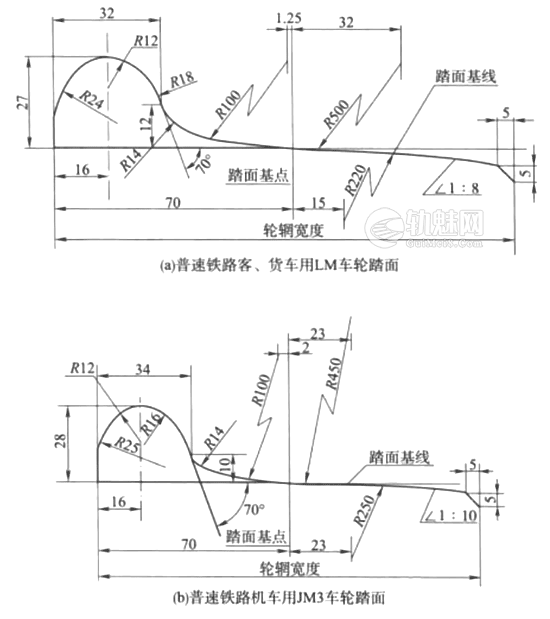

20世纪80年代后,我国铁路车轮踏面不再是锥形踏面而改为磨耗型踏面,如图2所示。由于轨底坡不好调整,通常通过优化轨头廓形来改善轮轨匹配关系。󠄐󠅅󠄹󠄴󠄪󠄾󠅟󠅤󠄐󠄼󠅟󠅗󠅙󠅞󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮󠇘󠆭󠆘󠇙󠆝󠅵󠇗󠆭󠆁󠄐󠇗󠅹󠅸󠇖󠆍󠅳󠇖󠅹󠅰󠇖󠆌󠅹󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮

图2 20世纪80年代后普速铁路车轮踏面示意(单位 mm)

可行性分析

国铁1965年根据其机车车辆动载作用及轨道结构的特点,将轨底坡从1/20改为1/40。 由于所有相关轨道标准设备和产品等均以1 /40的轨底坡标准为基础而设计,故无论其合理性如何,若对其进行修改,牵涉面较广,难度较大。

对于国内城轨交通而言,由于大多数正线均采用短枕式整体道床,即通过短轨枕的倾斜得到轨底坡,仅有数量不多的地面线地段及上海等城市轨道交通工程通过钢筋混凝土长轨枕的承轨台斜坡来实现轨底坡,故修改轨底坡仅需对钢筋混凝土长轨枕的承轨台做局部修改,另需对个别木枕用扣件带轨底坡的铁垫板进行改造,实现难度和成本均较低。󠄐󠅅󠄹󠄴󠄪󠄾󠅟󠅤󠄐󠄼󠅟󠅗󠅙󠅞󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮󠇘󠆭󠆘󠇙󠆝󠅵󠇗󠆭󠆁󠄐󠇗󠅹󠅸󠇖󠆍󠅳󠇖󠅹󠅰󠇖󠆌󠅹󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮

合理的判定

轨底坡设置是否适宜,可由两个方面来判断:

1.观察钢轨顶面的亮光带新钢轨在铺设初期,经过半年左右列车运行,观察轨面亮光带:若亮光带在钢轨中轴以内,是轨底坡不足;若亮光带在钢轨中轴以外,则是轨底坡偏大。󠄐󠅅󠄹󠄴󠄪󠄾󠅟󠅤󠄐󠄼󠅟󠅗󠅙󠅞󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮󠇘󠆭󠆘󠇙󠆝󠅵󠇗󠆭󠆁󠄐󠇗󠅹󠅸󠇖󠆍󠅳󠇖󠅹󠅰󠇖󠆌󠅹󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮

2.测量轨顶磨耗横坡

新钢轨铺设使用若干年之后,轨面必然产生磨耗,实设轨底坡适宜,则轨顶垂直磨耗均匀,其磨耗横坡接近于零。实设轨底坡不适宜,则产生轨顶磨耗横坡:当轨顶磨耗横坡倾向与实设轨底坡一致时,说明实设轨底 坡偏缓:当轨顶磨耗横坡倾向与实设轨底坡相反时,说明实设轨底坡偏陡 。󠄐󠅅󠄹󠄴󠄪󠄾󠅟󠅤󠄐󠄼󠅟󠅗󠅙󠅞󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮󠇘󠆭󠆘󠇙󠆝󠅵󠇗󠆭󠆁󠄐󠇗󠅹󠅸󠇖󠆍󠅳󠇖󠅹󠅰󠇖󠆌󠅹󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮

轨低坡计算老师有资料没?

网站有计算公式,另外也有在线计算工具。