1 引 言

酒钢厂区铁路属于专用线,与国铁相比铁路等级低,车速慢,设备投入低,大修周期长。目前还有上世纪80年代的钢轨仍在接发车作业繁忙的嘉北站西场使用,钢轨疲劳老化情况非常严重。为了确保铁路行车安全,采用巡道工日常巡检和钢轨探伤工进行钢轨探伤相结合的方式进行日常检查。巡道工只能通过肉眼查找钢轨外观的变化,比如钢轨裂纹、磨损、掉块等,这还要求巡道工既要有较高的业务技能,还要有较强的责任心,属于事后补位。钢轨探伤则不同,是通过钢轨探伤仪对钢轨进行伤损检查,可以发现钢轨内部的伤损,提前预知钢轨的状态,便于及时采取措施,属于预防手段,也是钢轨检查的主要手段。对于酒钢厂区铁路来说,钢轨探伤工作尤为重要。在进行钢轨探伤作业时,没有发现伤损钢轨,有可能还没有等到下一个探伤周期到来直前,钢轨就会折断,若巡道工也没有及时发现,会造成非常严重的后果的。

本文主要是对酒钢厂区铁路钢轨探伤工作的分析,总结钢轨探伤作业中好的方法,与从事钢轨探伤工作的同行进行分析与探讨,希望能够给同行提供一些方法和新的思路。钢轨是承载列车安全运行的铁道线路中最为重要的环节之一,近几年,为了延长钢轨的使用寿命,首先就要增强钢轨头部的耐磨性能,钢轨的轨头是直接接触车轮的,由于列车车轮的反复冲撞轨头内侧会逐渐形成侧面磨耗,侧面磨耗达到一定程度就会直接影响列车的安全运行,将会被视为重伤钢轨,而不能再继续使用,同时轨头另一个伤损就是核伤,它源于轨头内部的细小裂纹,由于轴重、速度、运量的不断提高,在钢轨走行面以下的轨头内部出现极为复杂的应力组合,使细小裂纹先是成核,然后向轨头四周发展,直至核伤周围的钢料不足以提供足够的抵抗,钢轨在毫无预兆的情况下猝然折断,加强轨道及机车车辆的养护,能减少核伤的发展,但无法完全消灭。各国对核伤均采用折射角为65°~70°的超声横波探头进行探伤。我国根据核伤多出现在轨头内侧上角的特点,多年来探伤仪一直采用二次波法,即将探头向内侧偏转14°~20°,利用经轨颚反射后的二次波进行检测。但这些年也逐渐增加了中心直打70°(探头向内侧偏转0°)探伤检测通道。我国和欧美的探伤车采用直打70°通道一次波、偏斜70°通道(向内侧偏转14°~20°)一次波和二次波进行检测。线路轴重大的前苏联曾经采用内侧偏转35°的一次波检测法[1]。酒钢的钢轨探伤工作已有30年左右的时间,2010年以前主要是以JGT-2型脉冲式钢轨探伤仪,采用模拟信号[2],虽然普通铁路的钢轨探伤工作开展时间长,经验丰富,模式较为成熟,但由于冶金专用线铁路钢轨探伤与普通铁路情况大为不同,甚至单纯地照搬、硬套,不能很好地指导地铁的钢轨探伤工作。因此,2015年铁路工务方面对钢轨监控能力引进了新型GCT-8C钢轨探伤仪,这是一款手推车式数字钢轨超声波探伤仪,第一次正式将钢轨探伤报告作为铁路维修计划参考的重要依据写入设备点检的制度文件里,同时,结合过去线路在钢轨探伤中积攒获得的资料和积累的经验和技术交流、学习,制定了相对完善的规章制度和标准,但是还有很多特殊条件下的探伤需要没有参考和借鉴,只能对其方法、模式进行分析和讨论,通过技术改良寻找出真正适应我们现场的方法就显得十分重要和必要。

2 钢轨轨头伤损产生原因及现象分析

钢轨头部常见的伤损主要有核伤、裂纹、鱼鳞纹、表面掉块等;裂纹根据位置和方向,又分为螺栓孔裂纹、水平裂纹和垂直裂纹,核伤又分为黑核和白核,此种伤损钢轨在出现漏检时毫无预兆的情况下猝然折断,存在很多不确定性,产生的后果却十分严重。轨头横向疲劳裂纹俗称轨头核伤,是指在列车荷载的反复作用下,在轨头内部出现极为复杂的应力分布和应力状态,使细小裂纹横向扩展成核伤,直至核伤周围的钢材强度不足以抵抗轮载作用下的应力,钢轨发生突然脆断,是最危险的钢轨伤损,通过理论联系实际分析大体上有以一下3个原因。

⑴核伤重要形成原因是钢轨在制造的过程中因冶金缺陷、热处理缺陷等原因造成本身存在白点、气泡等内部缺陷,在列车动荷载重复作用下,使这些微小疲劳源逐步发展成核伤。󠄐󠅅󠄹󠄴󠄪󠄾󠅟󠅤󠄐󠄼󠅟󠅗󠅙󠅞󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮󠇘󠆭󠆘󠇙󠆝󠅵󠇗󠆭󠆁󠄐󠇗󠅹󠅸󠇖󠆍󠅳󠇖󠅹󠅰󠇖󠆌󠅹󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮

⑵除材质原因外,大运量重载区段,由于接触应力过大,且长时间反复作用,在钢轨表面先形成轨面鱼鳞或其他类型的表面伤损,然后慢慢发展为核伤。󠄐󠅅󠄹󠄴󠄪󠄾󠅟󠅤󠄐󠄼󠅟󠅗󠅙󠅞󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮󠇘󠆭󠆘󠇙󠆝󠅵󠇗󠆭󠆁󠄐󠇗󠅹󠅸󠇖󠆍󠅳󠇖󠅹󠅰󠇖󠆌󠅹󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮

⑶在小半径曲线地段,由于地段超高满足不了现在高速列车的要求,因此造成钢轨曲线上股偏载现象,曲线上股钢轨侧磨严重,轮缘对轨颚挤压力大大增加,在水平推力与挠度应力的复合作用下,使钢轨轨头易产生细微裂纹,形成疲劳源,在列车往返运行重复作用力下,裂纹易发展形成核伤。󠄐󠅅󠄹󠄴󠄪󠄾󠅟󠅤󠄐󠄼󠅟󠅗󠅙󠅞󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮󠇘󠆭󠆘󠇙󠆝󠅵󠇗󠆭󠆁󠄐󠇗󠅹󠅸󠇖󠆍󠅳󠇖󠅹󠅰󠇖󠆌󠅹󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮

2.1 钢轨运用过程中产生伤损的突出现象

针对近3年来现场出现的问题,通过查阅相关资料分析显示,钢轨核伤是所有伤损的基础,又多发生在钢轨轨头部,当核伤面积占轨头10%~15%时钢轨疲劳强度下降90%以上,伤直径达到20mm~40mm将发生断轨风险。从过去单一的表面伤损发展为极强隐蔽性和综合性显现,且有轻伤发展重伤时间缩短的倾向,从近2年来得钢轨伤损趋势,钢轨折断后的分析报告来看,我大概总结出一些规律,如接头轨面碎裂掉块、擦伤引起钢轨内部有伤探不到;曲线上股侧磨严重,下股压宽,轨面破皮时有伤难探;轨头两侧有小伤难以检出;伤损的倾向与探头的角度不垂直时难以探出;钢轨接头高低错位等。

综合起来就形成以下钢轨头部伤损形态特征对照表,可以看出不同伤损逐渐形成和发展过程,通过现场反复实践和观察,总结以下主要形态特征和形式,也为铁路线路维修和无损钢轨探伤工作提供参考。具体特征内容见表1。󠄐󠅅󠄹󠄴󠄪󠄾󠅟󠅤󠄐󠄼󠅟󠅗󠅙󠅞󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮󠇘󠆭󠆘󠇙󠆝󠅵󠇗󠆭󠆁󠄐󠇗󠅹󠅸󠇖󠆍󠅳󠇖󠅹󠅰󠇖󠆌󠅹󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮

表1 钢轨头部伤损形态特征对照表󠄐󠅅󠄹󠄴󠄪󠄾󠅟󠅤󠄐󠄼󠅟󠅗󠅙󠅞󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮󠇘󠆭󠆘󠇙󠆝󠅵󠇗󠆭󠆁󠄐󠇗󠅹󠅸󠇖󠆍󠅳󠇖󠅹󠅰󠇖󠆌󠅹󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮

| 钢轨伤损类型 | 主要形态特征 | 表现形式 |

| 磨耗 | 表层塑性流变和微裂纹萌生于表层,轨头断面逐渐减少 | 轨头侧面磨耗和垂直磨耗超限 |

| 压溃 | 表层和次表层金属塑性流动变形 | 轨头踏面压宽和碾边 |

| 剥离 | 呈薄片状剥离或局部发展成剥离掉块 | 轨头全长剥离和掉块 |

| 波浪磨耗 | 同磨耗和压溃累积塑性流动变形和疲劳磨耗 | 高低不平的波状变形 |

| 纵横裂型核伤 | 呈条状形貌并逐渐发展成为水平方向分布的纵向疲劳裂纹面 | 加工工艺过程中的缺陷和后期形成扩大 |

| 轨头横向疲劳断裂 | 裂纹源位于轨头内部或表面,有明显疲劳裂纹扩展区 | 钢轨横向疲劳断、裂 |

| 脆性断裂 | 断口无明显疲劳特征,根据放射状撕裂棱线方向可以确定断裂起始点位置 | 横向脆性断裂 |

| 踏面擦伤 | 白层马氏体 | 擦伤层剥离掉块或导致钢轨横向疲劳断裂 |

| 轨头淬硬层纵向裂纹 | 针状马氏体 | 踏面浅层纵向裂纹或浅层掉块 |

3 伤损钢轨的检测方法

针对钢轨头部伤损,可利用4个单独70°和1个70°组合探头正推,对有异常报警但不显示或反之现象的,通过改变探头角度人为反向推小角度偏斜校正和A型脉冲和B型图像同屏、同步显示对比验证,然后,将其结果在试块上复推得出最终结果。

结合现场实际探伤操作人员的描述,基于常规探伤的4个单独70°探头根据需要采用小角度偏斜校正探测法补缺,利用钢轨探伤仪斜探头前沿和折射角测试与钢轨探伤仪斜探头声束偏斜角测试的两个实验结合的原理,在班组设立了试验区,有43公斤每米、50公斤每米和60公斤每米三组6块自制实物对比试块,分别针对轨头核伤、裂纹、鱼鳞纹、表面掉块4个伤损,轨腰、轨底以及螺孔伤损,并建立周期档案,将异常但现场不能确定的视屏或照片带回试块对比,用这一套反向推理的小技巧,效果很明显,使得探伤的准确率再一次得到提高,为现场探伤提供了一种很好探伤法。󠄐󠅅󠄹󠄴󠄪󠄾󠅟󠅤󠄐󠄼󠅟󠅗󠅙󠅞󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮󠇘󠆭󠆘󠇙󠆝󠅵󠇗󠆭󠆁󠄐󠇗󠅹󠅸󠇖󠆍󠅳󠇖󠅹󠅰󠇖󠆌󠅹󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮

3.1 针对钢轨突出伤损现象分析,对应小角度偏斜校正探测补缺法操作

3.1.1 钢轨表面剥落掉块、擦伤

遇有钢轨面掉块或擦伤时,探头配置应能保证从钢轨踏面上扫查时,声束所能射及部位的危害性缺陷都能被有效探测,保证对轨头(包括内侧、中部和外侧)和轨底横向裂纹(核伤)探测。钢轨头部进行探测主要使用的是70°的探头,这是国际的标准,所以要对其检查范围进行一定的提高,同时在探测时,要保障探头所指向的方向和探头移动的方向呈现18°~20°的夹角,使波形发射更详尽地显示在探测仪上,使得裂纹的位置以及其长度都有一个正确的参数能够进行参考,提高其正确性;探测中,如果出现回波,就说明其有损伤[3],以上必须坚持两点原则,首先是站停看波,水量要足,灵敏度提高3~6dB,然后是校对探头或通用仪器进行轨面小角度偏斜校,直校和轨头侧面校及两只探头一收一发校等特殊检查。

3.1.2曲线磨耗、下股压宽

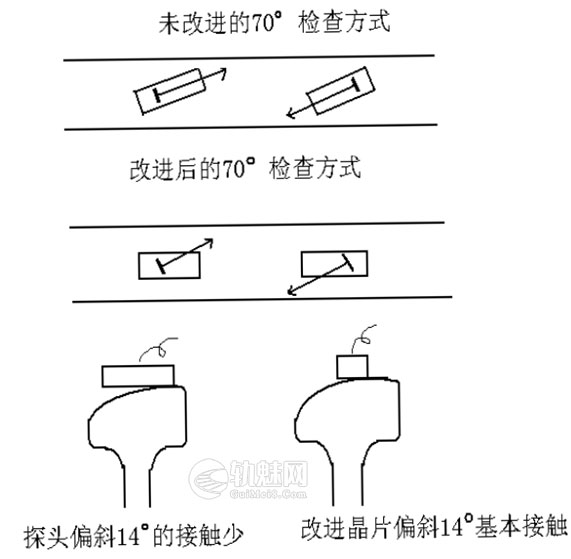

⑴改进70°探头内部结构,把探头晶片在探头内部改成偏斜14°,这种改进后的70°探头可以把探头纵向直接接触轨面上。没有改进的70°探头在曲线上与轨面接触少,改进后70°探头基本完全与轨面接触,并且改进后的70°探头完全可以用在直线和曲线上。70°探头偏斜14°校正探测补缺操作法见图1。

⑵轨头压宽轨面破损伤现象,如图2图3所示,加大供水量,仪器上的探头尽量调中或偏移反方向,直至无法显示,再用仪器进行反向检查。轨头压宽轨面破损时,由于轨面破损,探伤仪器失去对此类钢轨进行监控,因此,通知班组,按标准进行综合判定,达到有发展的,根据现场实际情况组织进行更换处理。󠄐󠅅󠄹󠄴󠄪󠄾󠅟󠅤󠄐󠄼󠅟󠅗󠅙󠅞󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮󠇘󠆭󠆘󠇙󠆝󠅵󠇗󠆭󠆁󠄐󠇗󠅹󠅸󠇖󠆍󠅳󠇖󠅹󠅰󠇖󠆌󠅹󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮

4 改进后的效果

通过改型探伤仪后补缺过去人为技术不足造成漏判和误判,同时,也尝试使用解决螺孔小角度裂纹[4]结合现场实际采用70°和14°探头小角度偏斜校正探测补缺,发现和解决了一部分比较隐蔽的伤损钢轨,避免了轻伤发展为重伤的过程可以提前预知和预防,2020年线路探伤发现各类伤损引发故障29起,较2021年同期12起,重点可能影响生产的故障下降39.7%,几乎所有钢轨伤损在轻伤有发展时就有计划的进行更换或通过年修对咽喉部分进行改造,比如嘉北站内整组砼枕道岔更换和南环线部分曲线升级改造,通过钢轨探伤技术因地适宜的运用已经大大降低了由于突然断轨带来行车事故的风险,真正做到了通过科学的手段为环线大修和铁路日常检维修提供了依据,有效的避免了人力和材料的浪费。

5 结束语

综上所述,钢轨核伤的产生和发展不仅与材质有关,而且还与钢轨外界条件有关,尤其是养护不良和受冲击力较大处,如曲线上股,轨头内侧飞边或侧磨严重处所,道岔导曲部位等都容易形成核伤,作业时应该高度重视加强对这些处所和部位探伤,适度调节灵敏度和角度,排除杂波,加强数据分析对比,区分伤损回波与螺孔固定回波的不同,将伤损查早查小,我们通过现场实际情况对检查方式随机进行调整效果十分明显,因地适宜的利用小角度对对钢轨的检测只是解决了冰山一角,要最大限度的兼顾盲区,做到提前预防监控和达到及时消除隐患的效果,探伤仪探头和钢轨之间本身存在的弊端,如探伤仪存在探伤盲区,探头灵敏度不稳定,耦合不良,误报警回波报警受干扰等都是有效避免检测漏洞的关注方向[5]。如何更好的做到“精准”“快速”,除了更进一步改进探伤技术在现场铁路实际中的运用,准确、高效的检出伤损状态,也是今后我们下一步急迫研究和解决的课题。

文章来源

原文名称:对酒钢厂区铁路钢轨探伤工作的分析与探讨󠄐󠅅󠄹󠄴󠄪󠄾󠅟󠅤󠄐󠄼󠅟󠅗󠅙󠅞󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮󠇘󠆭󠆘󠇙󠆝󠅵󠇗󠆭󠆁󠄐󠇗󠅹󠅸󠇖󠆍󠅳󠇖󠅹󠅰󠇖󠆌󠅹󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮

作者信息:王远林(酒钢集团宏兴股份公司运输部,甘肃,嘉峪关,735100)󠄐󠅅󠄹󠄴󠄪󠄾󠅟󠅤󠄐󠄼󠅟󠅗󠅙󠅞󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮󠇘󠆭󠆘󠇙󠆝󠅵󠇗󠆭󠆁󠄐󠇗󠅹󠅸󠇖󠆍󠅳󠇖󠅹󠅰󠇖󠆌󠅹󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮

期刊信息:钢铁行业铁路运输优秀论文 二等奖。󠄐󠅅󠄹󠄴󠄪󠄾󠅟󠅤󠄐󠄼󠅟󠅗󠅙󠅞󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮󠇘󠆭󠆘󠇙󠆝󠅵󠇗󠆭󠆁󠄐󠇗󠅹󠅸󠇖󠆍󠅳󠇖󠅹󠅰󠇖󠆌󠅹󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮